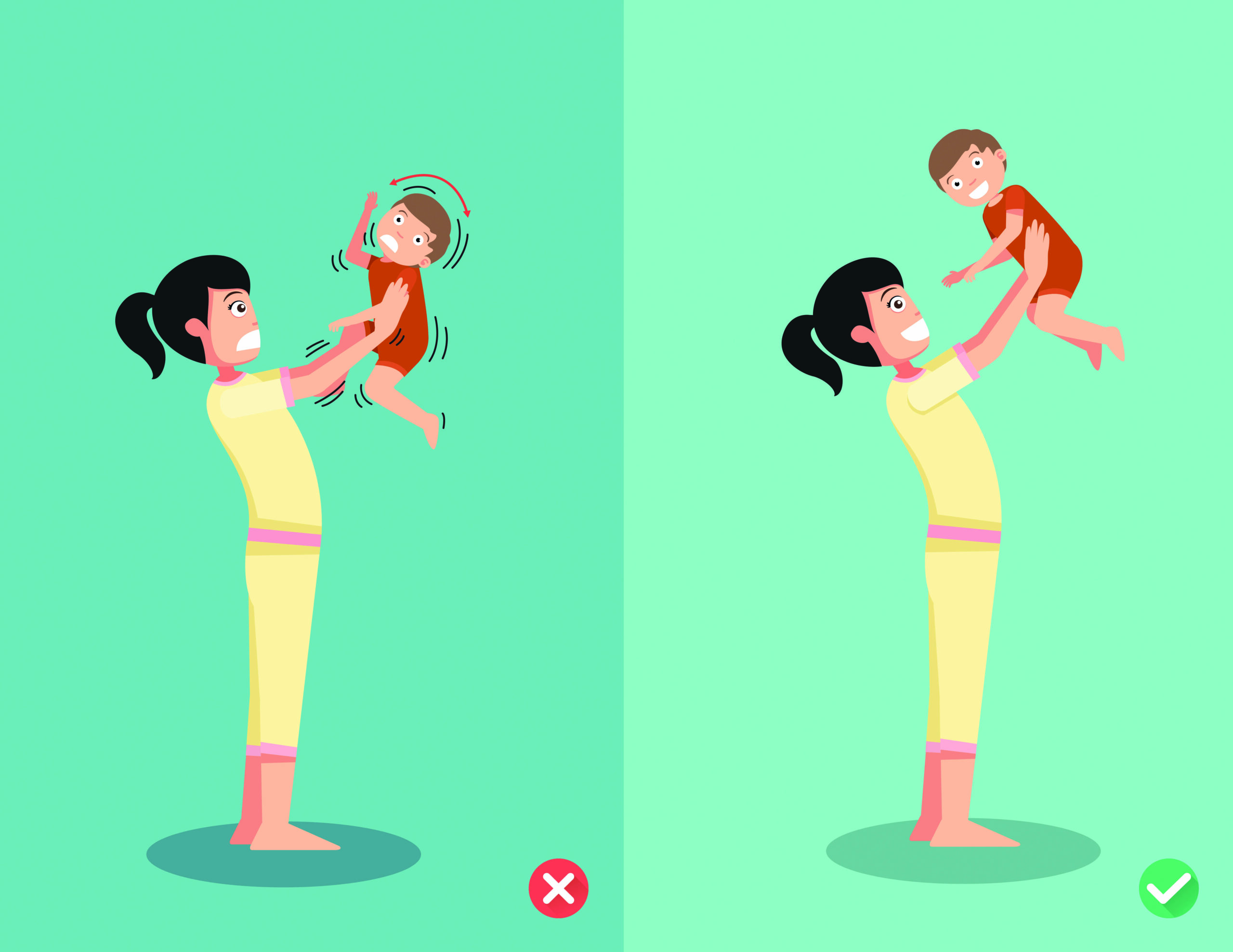

Chaque année, des centaines de nourrissons sont victimes de traumatismes crâniens non accidentels, autrefois appelés syndrome du bébé secoué, une forme de maltraitance pouvant entraîner décès ou séquelles neurologiques graves. Face à ce risque, les autorités sanitaires recommandent depuis plusieurs années la diffusion systématique de « plans de gestion des pleurs » dans toutes les maternités. Ces guides, conçus pour accompagner les parents confrontés aux pleurs intenses et fréquents de leur bébé, visent à réduire le stress parental et prévenir les gestes violents. Pourtant, en France, un constat inquiétant émerge : selon une étude nationale menée par l’Université Paris Cité, l’Inserm, Santé publique France, le CHU de Nantes et l’AP-HP, seuls 50 % des parents reçoivent ce plan lors de leur séjour en maternité.

L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), premier centre hospitalier universitaire d’Europe et acteur central de cette recherche, a joué un rôle clé dans l’étude. Ses 38 hôpitaux, répartis en six groupes hospitalo-universitaires et liés à sept universités franciliennes, ont permis de collecter des données représentatives sur plus de 13 000 femmes ayant accouché en France. Parmi les 7 139 mères ayant répondu à l’Enquête nationale périnatale (ENP) à deux mois du post-partum, la moitié déclarait ne pas avoir reçu de plan de gestion des pleurs depuis la naissance de leur enfant. Les résultats, publiés dans Child Abuse & Neglect, révèlent des disparités importantes et mettent en lumière un enjeu de santé publique majeur.

« Informer les parents sur la gestion des pleurs est un élément clé de prévention du syndrome du bébé secoué », souligne Luc Goethals, chercheur à l’Inserm et premier auteur de l’étude. Selon lui, le fait que certaines mères ne reçoivent pas cette information essentielle pourrait s’expliquer par des biais implicites ou des lacunes organisationnelles. L’étude identifie plusieurs déterminants : un âge maternel élevé, le fait d’avoir déjà des enfants, l’absence de participation aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité, le non-recours à une visite postnatale par une puéricultrice, ainsi que la privation de sommeil récente. Ces facteurs, loin d’être anecdotiques, reflètent des priorités parfois mal calibrées dans le parcours périnatal et des informations qui ne sont pas toujours transmises de manière uniforme.

L’AP-HP, grâce à sa position de leader en recherche clinique et hospitalière, est au cœur de la réflexion pour améliorer la diffusion de ces plans. Fort de ses 25 fédérations hospitalo-universitaires et de ses huit instituts hospitalo-universitaires de renommée mondiale, l’établissement entend faire passer la prévention du traumatisme crânien non accidentel du simple conseil ponctuel à une véritable démarche intégrée et systématique dans toutes les maternités. Luc Goethals insiste : « Nos résultats montrent qu’il reste une marge importante pour améliorer la diffusion de ces informations. Cela suppose de mieux structurer et prioriser la remise de ces plans dans les parcours périnataux, afin que toutes les familles puissent y avoir accès, de manière équitable, partout en France. »

La force de l’AP-HP réside aussi dans son engagement pour la médecine de demain. Elle conjugue recherche appliquée, innovation et pratique clinique. Ses travaux en périnatalité, conjugués à ceux de partenaires académiques et institutionnels, offrent un levier stratégique pour transformer les recommandations en actions concrètes et mesurables.

Cette étude met en lumière un paradoxe frappant : alors que le syndrome du bébé secoué peut être évité grâce à des informations simples et des conseils pratiques, ces outils restent insuffisamment diffusés. À l’issue de ces travaux, les chercheurs et l’AP-HP préconisent de systématiser la remise des plans de gestion des pleurs, de renforcer les formations des équipes soignantes et d’assurer un suivi postnatal structuré, notamment par le biais de visites à domicile. L’objectif est clair : offrir à chaque parent, quelle que soit sa situation, les moyens de protéger son enfant et de prévenir les traumatismes liés aux pleurs intenses du nourrisson.

Plan anti-bébé secoué : l’AP-HP pointe un déficit d’information

Par Assia Bedja

Publié le 12 novembre 2025 à 11h23 – Temps de lecture : 4 minutes